平成26年4月1日から消費税が8%に引き上げられる。また、平成27年10月1日からは更に10%に引き上げられる予定だ。

これに伴い、住宅取得者の負担を軽減する目的で「住宅ローン減税制度」が従来より拡充される。購入者の収入(納税額)や住宅ローンの金額によっては、消費税率5%で購入するより有利になる場合もある。

住宅ローン減税制度とは

- 毎年の住宅ローン残高の1%を10年間、所得税から控除。

- 所得税で控除しきれない分は住民税からも一部控除。

拡充されたポイント

- 最大控除額が年額40万円に。

- 住民税からの控除上限額が13.65万円/年に引き上げ。

※拡 充された「住宅ローン減税」の恩典が受けられるのは、引き上げられた消費税率で住宅を購入した場合に限られる。よって、消費税率5%で住宅を購入した 場合は、旧来の「住宅ローン減税」の規定が適用される。

●住宅ローン減税制度の要点

納めた税額以上の返金はない。(所得が低いと恩恵が小さい)

減税は、すでに納めた税金から戻す形なので納税額以上の返金はない。

例えば、対象者の納税額が所得税・住民税合わせて年間20万円なら、来年末のローン残高が4000万円あり、その1%の40万円まで減税可能としても、実際に戻るのは最大20万円だ。

住宅ローン減税の拡充による負担軽減効果が十分に及ばない収入層に対しては、別途「すまい給付金」で負担軽減がはかられる。

控除額はローン残高の1%なので、残高が減ると控除額も減る。

所得税と住民税の合計が40万円以上の人でも、ローン残高が3000万円なら減税額は最大30万円だ。

“消費税が10%に引き上げられる前”に購入した方が有利。

消費税8%の場合と10%の場合の「住宅ローン減 税」の規定は同じなので、今後に規定の変更が無い限りは、“消費税が10%に引き上げられる前”に購入した方が有利と言えるだろう。

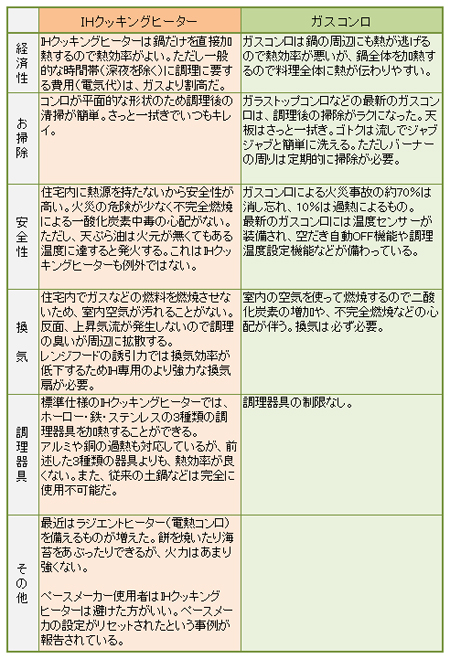

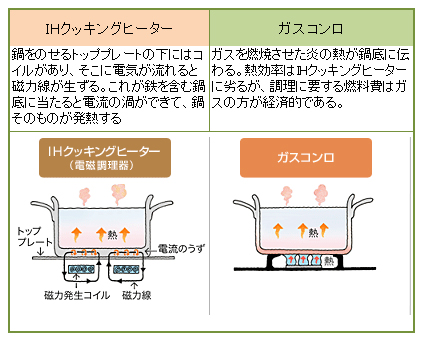

IHクッキングヒーターはコンロ面がフラットだから調理の後はさっと拭くだけでOKだ。最近のガスコンロもガラストップを採用したものは調理後の手入れも非常に簡単になっている。

IHクッキングヒーターはコンロ面がフラットだから調理の後はさっと拭くだけでOKだ。最近のガスコンロもガラストップを採用したものは調理後の手入れも非常に簡単になっている。