従来のマンションの寿命は50~60年といわれている。ここ数年、マンションを永住の住まいとして考える傾向が強くなってきた。こういった時代のニーズを受け、デベロッパーも、耐久性の高いマンションの開発・供給に力を注いでいる。

■高耐久のマンションの構造躯体(骨組み)

マンションの構造躯体は鉄とコンクリートでできている。鉄はサビによって劣化する。鉄筋コンクリート内部の鉄筋は、なかなかサビびることがない。コンクリートの強いアルカリ性が鉄筋をサビから守っているからだ。しかし、長期間外気にさらされたコンクリートは徐々にアルカリ性が弱まり中性化していく。この中性化の影響を遅くするには、鉄筋を覆うコンクリートの厚さ(=かぶり厚)を十分に確保することが重要だ。

またコンクリートは水とセメントを混合したものだが、水に対するセメントの分量が多いほど“丈夫で長持ち”なコンクリートになる。

■設備配管の点検や交換が容易な仕様であることが重要

「100年マンション」という表現を広告などで目にすることがある。これを見て「このマンションは寿命が100年ある」あるいは「100年に渡って、何代も住み継ぐことができる」と考えるのは早計だ。「100年マンション」という表現は、骨組みの構造躯体が「100年程度の耐久性を持つ」ことを言っているに過ぎない。いくら骨組みだけが長持ちしても、住宅として住み続けられなくなったら意味がない。例えば設備配管などが老朽化して更新が難しくなったり、新しい設備を導入できないために使い勝手がいちじるしく悪くなることもある。

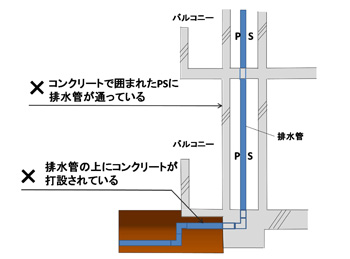

設備配管の寿命は、一般的には25~30年程度といわれる。永く住むためには設備配管の点検や交換が容易な仕様であることが大切な条件となる。設備配管がコンクリートに埋め込まれているため、交換のためにコンクリート躯体を壊す必要があるという困った事例も少なくない。

設備配管の点検や交換のしやすさを見定める目安

- コンクリートに配管が埋め込まれていない

- 地中に埋設された配管の上にコンクリートが打っていない

- 共用排水管の点検・清掃口が設けられている

- 共用配管の内面がでこぼこなく、たわみや抜けに強くなっている

- 共用部分から共用配管の補修ができるようなしくみになっている

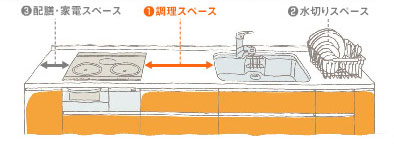

■理想的な設備回りのカタチとは

ここで理想的なカタチの一例を挙げてみよう。それは「スケルトン・インフィル」の仕様で建てられたマンションだ。

スケルトン・インフィルとは、コンクリートの構造躯体と、室内の内装や設備配管などを分離してつくる仕組みをいう。この仕組みのもとに造られたマンションであれば、コンクリート躯体に設備配管が埋め込まれることはなく、先に寿命がくる配管類を交換しやすくなる。また設備配管や室内の間仕切りなどを自由に変更できるメリットがあり、ライフスタイル、家族構成の変化があった時に間取りの変更などの対応しやすくなる。すなわち、長く住むことが可能なマンションとなるのである。